ULSSAS(ホットリンク社提唱の消費購買プロセス)時代の到来により、消費者の購買行動はSNSを起点とするものへと大きく変化しています。さらに、Googleの検索体験はAIの進化によって根底から覆されようとしており、小売店は新たな集客戦略を迫られています。

AIがユーザーの質問に対して最適な情報を瞬時に返す未来が訪れたとき、自社商品の存在をAIに認識させ、レコメンドされる小売店が優位になる時代がやってきます。この変化の波を乗り越えるために、小売店が今すぐ取り組むべきことがあります。それが、「商品在庫情報」と「店舗情報」を活用し、新しい顧客接点を作り出す「ローカルインベントリマーケティング」です。

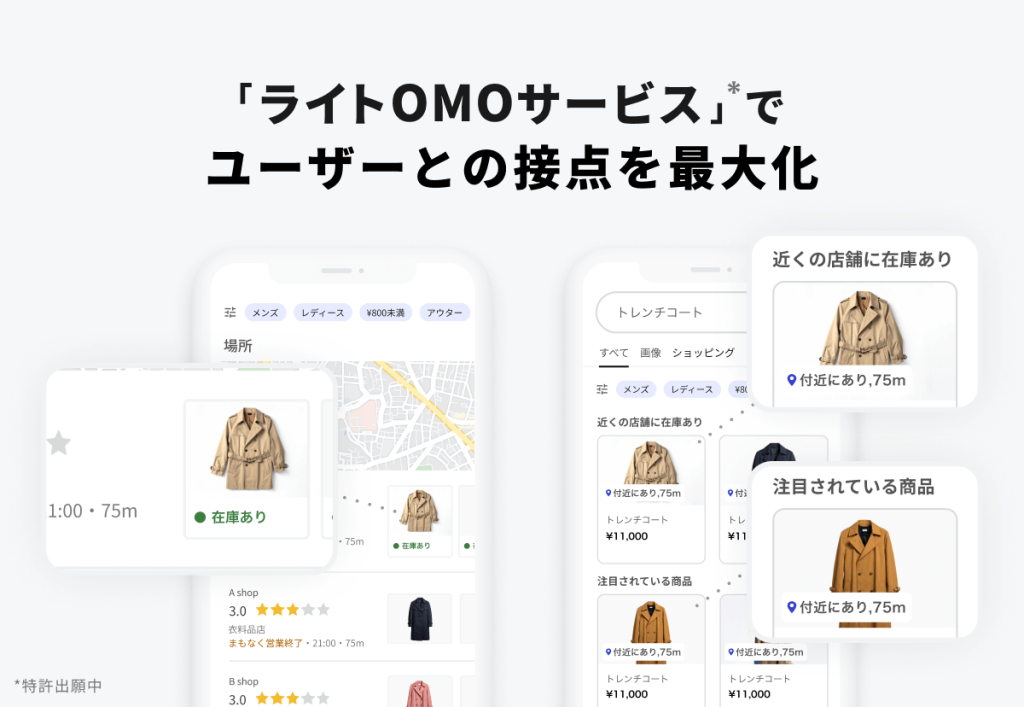

口コミコムの新機能「ライトOMOサービス」は、その第一歩を“より手軽に”踏み出すための機能です。本記事では、ローカルインベントリマーケティングの重要性と、小売店が取り組むべき理由、その具体的な実践方法について、「ライトOMOサービス」の開発に携わった2人のキーパーソンが語ります。

関連記事:

小売の店舗・EC送客を最大化する新マーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」を提唱– 第一弾「ライトOMOサービス」を提供開始

◼︎「口コミコム」とは?

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。◼︎ライトOMOサービスとは?

口コミコムの新機能。口コミコム上でGoogleマーチャントセンターとGoogleビジネスプロフィールを連携し、店舗の商品在庫情報を容易に設定・表示できるのが特徴。事業者は店舗在庫をスムーズに公開でき、「ローカルインベントリマーケティング」を負担なく実施いただけます。

話を聞いた人

株式会社mov/執行役員 兼 店舗支援事業本部長 赤司 誠

株式会社GENOVAにてWebコンサルティング事業部長として事業統括・新規事業立ち上げ等を経験した後、ランサーズ株式会社にてデジタルマーケティング支援事業の事業部長、セガ社とのJV事業責任者、子会社ボードメンバーとして複数の新規事業立ち上げ等に従事。

その後SaaSスタートアップ2社にてSaaS事業を管掌し、前職Repro株式会社では新規事業の責任者として従事。2023年9月より株式会社movに執行役員として参画。

オンラインとオフラインの分断という長年の課題を解決するため、大掛かりなシステム開発を必要としない「ライトOMOサービス」の開発を指揮。

株式会社mov 牧村 真吾

2025年1月に株式会社movの子会社化、2025年10月に経営統合をした株式会社Patheeにて、小売チェーン向けデジタル販促プラットフォーム「STORECAST」の開発・運営を指揮。在庫情報の可視化を実現し、ライトOMOサービスの前身となる機能をリリース。movへのグループイン後は「口コミコム」の新機能「ライトOMOサービス」の開発責任者として、日々新たな機能の開発を指揮。

なぜ今、新たな集客手法が必要になっているのか──変化するユーザー行動とプラットフォームの未来

──まず、今の小売業界が直面している集客の課題について教えてください。なぜ新たな集客手法が必要になっているのでしょうか。

赤司:これまでのユーザージャーニーを振り返ると、以前はいわゆる「AISAS」(電通社提唱の消費購買プロセス)が一般的でした。しかし、ここ何年かでSNSの影響力は格段に高まり、UGCから始まる購買行動モデル「ULSSAS」が主流になりつつあります。つまり、「検索が起点」ではなく利用者の声などの「コンテンツが起点」となって、購買につながるケースが増えているのです。

この購買行動の変化によって、ユーザーとのタッチポイントが複雑化し、小売店はオンライン・オフライン問わずあらゆるチャネルでの情報発信が求められています。

しかし、これまで実店舗への集客施策は、オンラインにおけるMEO対策、オフラインにおいてはポスティングやチラシといった施策に限られていました。これら従来の施策に新たに加わるのが、店舗情報や商品在庫状況を活用したデジタルマーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」です。

──「在庫情報」が来店を促す重要な要素になっているのですか。

赤司:はい。movが独自に実施した調査から、商品の在庫情報も来店促進につながる重要な要素であることが分かっています。直近3ヵ月以内にオンラインでの購買経験がある20〜40代の男女402人に、「どのような時に店舗で購入したいと感じるのか」を聞いたところ、「実物を確認したい時」(58.0%)、「サイズや質感を確かめたい時」(53.2%)、「すぐに手に入れたい時」(53.0%)が上位を占めました。

(N=直近3ヵ月以内にオンラインでの購買経験がある20~40代の男女402)※調査レポートはこちら

赤司:この調査からもわかるように、ユーザーがECサイトで興味を持った商品を「実際に手に取って試したい」「今日中に手に入れたい」と思ったとき、その商品の「在庫情報」が来店を後押しする決定的な要因となります。

牧村:それに加えて、今、Googleの検索体験そのものが大きく変わろうとしています。日本でもAIモードの提供がスタートしましたが、Googleは、将来的にこれを検索の標準にすると言われています。そうなると、ユーザーは従来の検索ではなく、AIの回答を参考に情報を得ることが当たり前になると考えられます。

このAIが参照するのが、正確でデジタル化された情報です。つまり、今後の集客においては、AIが参照できるよう、在庫情報をGoogle上に表示する新しい施策が必要になります。こうした背景もあって生まれたのが、在庫情報をマーケティングに活用する新しいマーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」です。

ユーザー行動の変化に対応する「ローカルインベントリマーケティング」とは

──なるほど。そうした変化に対応するための新しい集客戦略が「ローカルインベントリマーケティング」なのですね。この概念について詳しく教えてください。

赤司:はい。ローカルインベントリマーケティングとは、movが小売業界向けに新たに提唱するマーケティング手法です。

ユーザーが商品を検索した際に「その商品を扱っている近くのお店」の在庫状況や店舗情報を表示することで、実店舗への来店やECサイトへの遷移を促します。これにより、小売店にとって複数の大きなメリットがあります。

まずは、購買意欲の高いユーザーを店舗へ誘導できることです。たとえば、「流行のバッグが欲しい」「誕生日プレゼントにスニーカーが欲しい」といったとき、オンラインで「これだ!」という商品を見つけても、「色やサイズ感を確認してから購入したい」「いますぐ手に入れたい」と考えるのは自然なことです。

そのようなときに商品検索をすると、近くの店舗に在庫があるかどうかがわかるので、ユーザーは安心してそのまま店舗に足を運ぶことができ、購入に至る可能性が高まります。

さらに、店舗では関連商品も目に留まりやすいため、別の商品を購入してもらえる(併売)可能性も広がり、結果的に客単価の向上にもつながります。

──店舗への集客力がアップするとともに、客単価の向上も期待できるわけですね。ほかにはどんなメリットがあるのでしょうか?

赤司:先ほど実店舗への来店を促進するとお話しましたが、その前段階である「新規ユーザーとの接点を創出できる点」も大きなメリットです。例えばGoogleショッピングでは、ローカルインベントリマーケティングによって店舗情報や在庫情報が連携された商品は検索での視認性が高まります。

その結果、「スニーカー」などブランド名以外の間接キーワードで検索したユーザーにも自社商品を知ってもらう機会が増えます。そこから商品ページを経由して自社ECサイトへの遷移や実店舗への来店につながるケースも期待できます。

このように、ローカルインベントリマーケティングを実施することで、これまで接点を持てなかったユーザーにリーチでき、ブランド認知の拡大と直接購入の促進にもつながります。

──新規ユーザーの認知拡大にもつながるのは大きなメリットですね。ほかにもメリットはありますか?

牧村:もちろんです。最も恩恵を受けるのはユーザーだと考えていて、ユーザーは事前に店舗の在庫状況を把握できるので、「せっかくお店に足を運んだのに、欲しかった商品が売り切れていた」という残念な体験を避けられ、スムーズな購買体験を得られます。

さらに、オンラインのユーザーを実店舗に誘導できれば、たとえ目当ての商品がなくても、別の商品を手に取ったり、店員と会話したりする中で、新たな購買行動が生まれる可能性が高まります。これは、オンラインだけでは決して得られない貴重な体験であり、実店舗ならではの強みです。

「ローカルインベントリマーケティング」が拓く新しい集客の形

──実際に「ローカルインベントリマーケティング」によって、どのような効果が得られているのでしょうか。

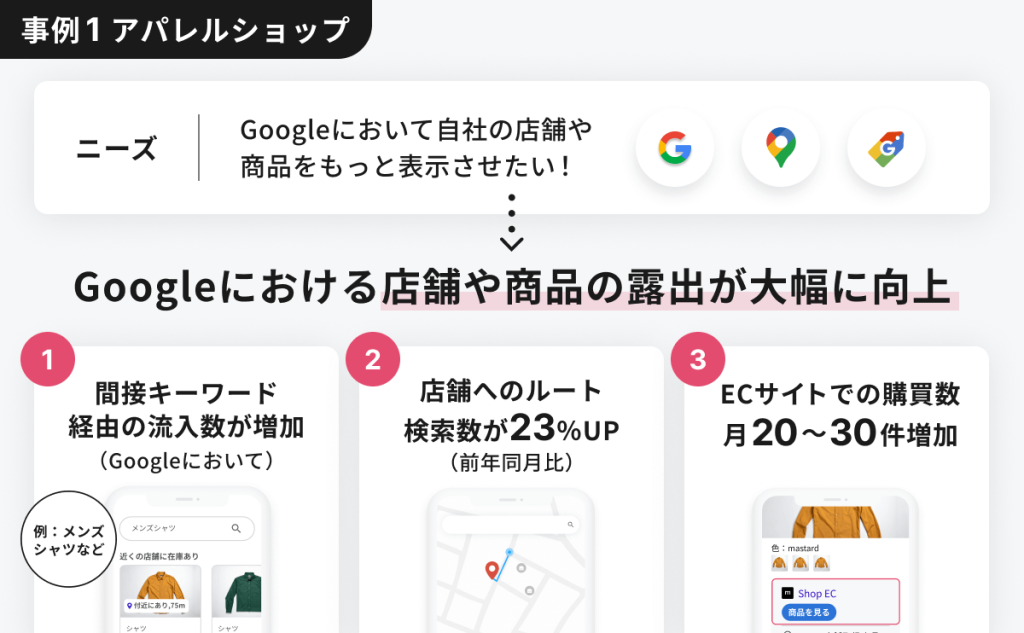

|事例1:セレクトショップ運営(アパレル)

牧村:まずは、セレクトショップを展開する企業様の事例です。新たな施策としてローカルインベントリマーケティングを実施した結果、Google検索・Googleショッピング・Googleマップにおける店舗や商品情報の露出が大幅に向上しました。

具体的な成果として、実施から2ヶ月という短期間で以下の効果が得られています。

- Googleでの「間接キーワード」(例:メンズシャツなど)経由の流入数が増加

- ECサイトでの購買数が月20〜30件増加

- 店舗へのルート検索数が前年同月比23%アップ

その後も季節に合わせた商品露出や商品情報を充実させる運用をすることで、毎月継続して効果を得ることができています。

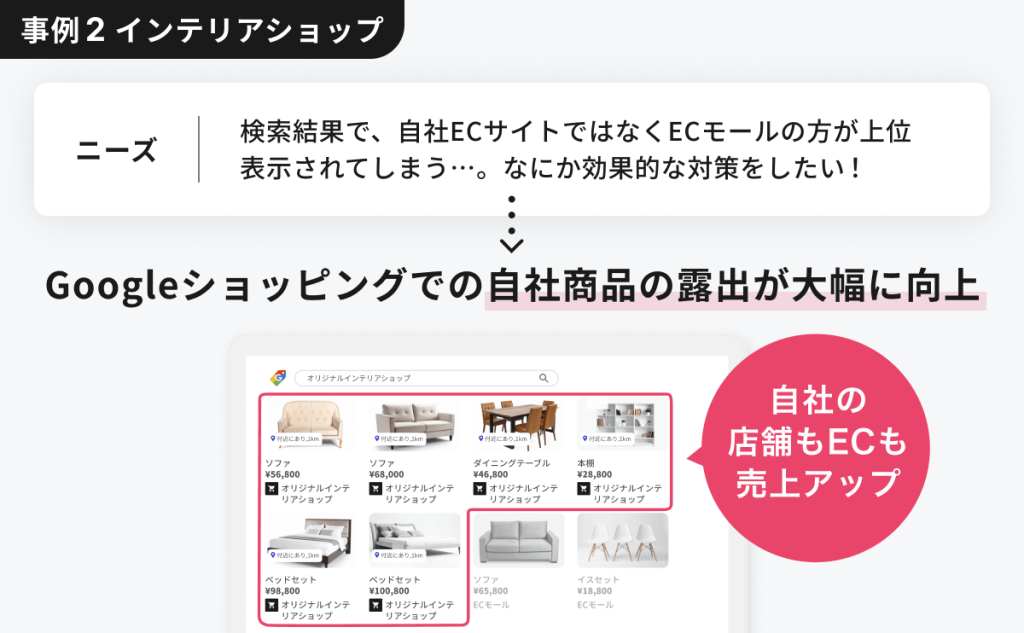

|事例2:オリジナル家具メーカー(インテリア)

牧村:続いて、オリジナル家具などを製作しているメーカー様の事例です。メーカーの多くは自社商品が検索された際に、自社EC以外にも、ECモールや卸売店のECなど数多くのサイトが表示されます。こうした環境下では、自社サイトがGoogleショッピングの検索結果の上位に表示されにくく、自社ECでの販売機会を逃しがちです。

こちらの企業様も施策に取り組む以前は、フリマサイトが上位に表示されたり、メーカー名で検索した際に無関係な商品が表示されたりしていました。

そこで、ローカルインベントリマーケティングに取り組んだ結果、 Googleショッピングの検索画面の大部分が自社商品で埋め尽くされ、ブランド名で検索したユーザーを確実に自社ECサイトへ誘導できるようになり、ECサイト経由の売上がアップしたとお聞きしています。

──ローカルインベントリマーケティングが非常に有効な施策であることはよくわかりました。しかし、これまでの小売業界では、なぜこういった施策が進んでこなかったのでしょうか。

牧村:これまでの店舗集客におけるローカル施策といえば、MEO(ローカルSEO)が主流でした。しかし小売業界においてはMEOがあまり重要視されておらず、「Googleマップを見て来店するお客様はいない」と断言する小売事業者も少なくありません。

また、「Googleマーチャントセンター」というツールを使えば、店舗の在庫をGoogle上に表示する仕組み自体は以前からありましたが、こちらも小売業界ではほとんど活用が進んでいません。手動で膨大な数の店頭在庫データを登録するのは現実的ではなく、小売店のローカル施策を阻んでいました。

このボトルネックを解消するために開発されたのが、口コミコムの新機能「ライトOMOサービス」です。これまで難しかった在庫情報のデジタル化をいかに手軽に実現するかに焦点を当てた小売店向けのサービスで、Googleマーチャントセンターの無料ローカルリスティングの仕組みを活用し、膨大な商品数を一括で連携できます。これにより、手軽にローカルインベントリマーケティングを実施することが可能になります。

合併後のmovとPatheeが描く、新しい小売業界の未来

──「口コミコム」で独自にOMO機能を実装するのではなく、Patheeとタッグを組んで「ライトOMOサービス」を実装した背景を教えてください。

赤司:前提として、「口コミコム」を展開するうえで、小売事業者向けのマーケティング施策が限られていることに課題を感じていました。この課題に拍車をかけているのが、消費者行動の変化です。近年は購入前に商品の在庫情報を確認する行動が一般化しており、movが実施した調査では、実店舗で購入前に商品在庫を確認するユーザーは71%、在庫があると行動が促進されるユーザーは77%にのぼりました。つまり、在庫情報を適切に提示できるかどうかが、来店や購買を左右する重要な要素になってきているのです。

こうした背景を踏まえ、在庫情報をマーケティングに活用する新しい枠組みが必要だと考えました。その中で、Patheeは主力プロダクト「STORECAST」で、すでにライトOMOサービスの前身となる機能を実装しており、在庫情報を起点にした集客支援を提供していました。既存顧客へのヒアリングでも、その価値が高く評価されていることを確認し、改めてサービスとしての将来性を確信しました。

自分たちでゼロから開発するよりも、すでに小売領域に専門性と確かな開発技術を持つPatheeとタッグを組むことが、市場のニーズに最も早く、そして確実に応えられる最善の策だと判断しました。結果として、2025年1月にmovがPatheeを子会社化(※2025年10月より経営統合)し、現在は両社の強みを掛け合わせることで、小売の店舗・EC送客を最大化する取り組みを加速させています。

──両社の強みを掛け合わせることで、どのような相乗効果が生まれましたか。

牧村:Patheeで実装していた従来モデルと比べ、口コミコムの「ライトOMOサービス」は、インバウンド向けの言語対応が可能になるなど、さまざまな進化を遂げています。また、開発のスピードも格段にアップし、よりスピーディーにブラッシュアップできる体制が整いました。

インバウンドやオンラインのマーケティング支援に強いmovと、オフラインの小売支援に特化したPatheeの強み。それぞれの特性を掛け合わせることで、さらに強固なローカルインベントリマーケティングが可能になりました。

赤司:movの視点では、インバウンド領域で活用できる意義も大きいと感じます。訪日外国人にとって「買い物」は旅ナカで非常にコアな体験の一つです。旅マエに「欲しい商品」をある程度決めているものの、日本に来てからどこで手に入るのか分からないケースは少なくありません。

そうしたときに、在庫情報を正しく提示できれば、「欲しい商品がここにある」と気づいてもらい、そのまま来店を促すことができます。訪日外国人にとってメリットになるだけでなく、小売事業者にとっても購買意欲を逃さず、直接的な売上につなげることができます。このように、競合にはない明確な優位性と独自の価値を提供できる点は、movにとって大きなメリットです。

インバウンドとAI時代を見据え、小売事業者にとってオンリーワンの存在に

──これまでのお話を踏まえ、最後に、movが目指す「ローカルインベントリマーケティング」における、今後の市場や事業の展望について教えてください。

赤司:オンラインのマーケティング施策はすでに数多くのサービスが存在していて、movでも多くのご支援実績があります。さらに、「ライトOMOサービス」によってこれまで手薄だったオフラインのマーケティング支援も可能になりました。その結果として、オンラインとオフライン両方の領域で、小売事業者に対して確実な価値を提供できるオンリーワンの存在になると考えております。

牧村:これが実現することで、ユーザーにとっても大きなメリットが生じるはずです。というのも、今後AIがさらに普及すれば、ユーザーは「これ、どこで買えるの?」とAIに尋ねることが当たり前になります。そのとき、AIは在庫情報を参照するようになるため、事前に在庫データを連携している企業だけが、AIにレコメンドされるようになります。

今の時点では、AIはローカルの在庫を参照していないので、リアルタイムな回答はできませんが、それを参照する日がそう遠くない未来にくるはずです。そうなったときに、「ライトOMOサービス」はマストハブのポジションを確立できると自負しております。

先の世界線を見据え、ユーザー目線で便利に、そして小売事業者の売上にも貢献する。この二つの価値を追求し、小売市場の新しいスタンダードとなる世界を創っていけたらと考えています。

▼「ライトOMOサービス」の詳細はこちら

https://kutikomi.com/forretail/

ーーーーーーーーーーーー

【セミナー開催】

大手小売企業の事例で解説!小売業界でいま注目のローカルインベントリマーケティング

https://honichi.com/events/seminars/202509_retail/

ーーーーーーーーーーーー