「口コミが教えてくれる、本当のお客様の声──“現場発想”で進化を続けるいきなりステーキの挑戦」

お話を伺った方:左から株式会社mov 専務取締役 / COO 菊池惟親 さん、株式会社ペッパーフードサービス 執行役員 営業企画室 部長 冨田拓也 さん

登場人物

株式会社ペッパーフードサービス 執行役員 営業企画室 部長 冨田拓也 さん

株式会社ペッパーフードサービス 営業企画室 主任 浅倉一輝 さん

株式会社mov 専務取締役 / COO 菊池 惟親 さん

株式会社mov カスタマーサクセス部 長塚 希歩 さん

聞き手

株式会社mov マーケティング部 吉田 泰生

異業種でのPR経験を活かし、「いきなりステーキ」のブランディング、集客を担い、「体験価値」の創造に挑む株式会社ペッパーフードサービスの冨田さん。茅乃舎や海外での店舗運営を経て、現在はmovで口コミを活用して、お客様の目的の達成支援に取り組む菊池さん。

現場だからこそ見える“お客様の本音”にどう向き合うか。

口コミコムというツールが、店舗現場の進化にどう貢献できるのか──

そのヒントが詰まった対談となっています。

「まったくの異業種から広報へ。PR経験を武器に飛び込んだ飲食業界」

飲食業界はもともとご経験があったのでしょうか?

冨田さん:いえ、全くの異業種でした。もともとは不動産業界にいて、その前にはタレントさんのマネジメントなども経験していました。今の会社から声をかけてもらったことがきっかけで、飲食業界に入ることになったんです。PRまわりの経験を評価され、会社の広報としての業務を担うことになりました。

異業種でも、これまでの経験が活かせるポジションだったのですね。

冨田さん:そうですね。2018年に入社した当時、PRを任せられる人材を探していたタイミングだったそうです。不動産業界で再就職も視野に入れていたのですが、あえて別の業界に飛び込んでみようと決意しました。

現在は、営業企画室にてブランディングや店舗の集客施策が我々の主なミッションです。具体的には、アプリの運用やコラボ企画、商品キャンペーンの企画推進に加え、会社全体のブランド価値を高めるようなイベントにも携わっています。

「“出汁”の店舗ビジネスへ。現場と海外、両方の経験が今につながる」

菊池さんのこれまでのキャリアについても教えてください。

菊池:私は福岡出身で、大学進学を機に上京しました。新卒で入社したのは製造業のコンサルティング会社で、法人営業部に所属していましたが、カルチャーマッチせず、モヤモヤしていたのを覚えてます。

次のキャリアはどうやって決められたんですか?

菊池:いろいろな方にキャリアについて相談していた中で、「だし」で有名な茅乃舎を紹介してもらいました。当時はまだ福岡に3店舗しかない時代でした。

茅乃舎では、大きく前半と後半でキャリアが分かれています。前半は、店長やエリアマネージャーとして現場を経験しました。特に印象的だったのは、福岡以外では初出店となった神戸大丸で、突如店長として赴任したことです。レジの締め方すらわからない状態からのスタートでしたが(笑)、接客の本質や店舗オペレーションの難しさを肌で学びました。

2015年には、関西の旗艦店であるグランフロント大阪の大型店の出店にたずさわりました。

そして後半は海外進出を経験されたんですね。

菊池:そうなんです。大学時代に留学をしていたこともあり、アメリカ進出に携わりました。日本の「だし」を現地に広めるという、非常にチャレンジングな仕事でした。ちなみに、「いきなりステーキ」さんのNY1号店のレセプションにも参加したことがあるんですよ(笑)。

冨田さん:えっ、それはすごいですね!運命を感じます(笑)

「インバウンドとアウトバウンド、軸は“異文化との接点”」

海外経験を経て、movにジョインされた経緯は?

菊池:アメリカで約3年働いたあと日本に帰国したのですが、当時は爆買いブームの真っ只中で、まさに浦島太郎状態でした(笑)。

movに入社したきっかけは、1社目の同期からの紹介です。茅乃舎での経験を通じて、海外と関わるビジネスには引き続き携わりたいと考えていました。

movの事業とも親和性があった?

菊池:そうですね。だしを海外で売るという“アウトバウンド”のビジネスに関わってきた私にとって、訪日外国人向けの“インバウンド”事業も、言語含めた、文化背景の異なるお客様に「日本の素晴らしいものやサービス」を提供するという意味では本質的には同じだと感じました。

「店舗の現場を知っているからこそ、口コミの価値が実感できる」

現場でのご経験は、今の仕事にどのように活かされていますか?

菊池:弊社の事業はBtoBですが、お客様であるのはBtoCの店舗ビジネスを展開する企業様です。その先にはエンドユーザーがいます。

だからこそ、茅乃舎での店舗現場の経験はとても活きていると感じています。現場がどれだけ忙しく、どれだけお客様の声に向き合いたくても手が回らないのか、その“もどかしさ”を体感しています。ときにはお客様の声を“クレーム”として受け取ってしまう現場の事情も、よくわかるんです。

冨田さん:その気持ち、今は本当によくわかります。入社した当初、私は八重洲の店舗に配属されたのですが、ものすごく売上の高い店舗で、1ヶ月で5キロ痩せました(笑)。常に小走りで、お客様対応がノンストップ。息をつく暇もないような日々でした。

その後、本部に異動して販促の仕事に携わるようになると、「お客様の声が聞こえない」という違和感にぶつかるようになります。現場から離れると、どうしてもリアルな声との距離が出てくるんです。

その中で、自然と「口コミ」の重要性に気づくようになりました。アンケートもいただきますが、書いてくださるのは主にファンの方。一方で、不満や課題といった“気づきにくい声”は、口コミの中にこそあるんですよね。

口コミは店舗にとって、どんな存在だとお考えですか?

菊池:口コミって、書かれるきっかけになるのは、多くの場合、その体験が“期待以上”だったか、“期待以下”でがっかりしたかのどちらかです。

すべてのお客様が書いてくれるものではありません。小さな感動や不満は表面化しません。だからこそ、すべてをそのまま受け取るのではなく、内容を見極めることが大事になります。

でも、同じことが繰り返し書かれている場合、それは明らかに改善の余地があるポイントです。口コミは、課題の“ヒント”を与えてくれる存在だと思います。

冨田さん:本当にそうですよね。口コミを書いてくださるということは、そこに“何か伝えたい思い”があるということ。私自身、営業企画の立場として「このPRは本当にお客様に届いているのか?」と常に考えています。伝えているつもりでも、実は伝わっていないことがとても多いと感じます。

たとえば「いきなりステーキ」は、今も“全席立ち食い”と思っている方がいるんです。いくら広告を打っても、体験していただかなければ、本当の価値は伝わらない。だから私は「体験価値」を何よりも重視して、PR施策にも組み込んでいます。

「まずは体験してもらう。その一歩をどう生むか」

「体験価値」を重視されているとのことですが、それはどんな考え方なのでしょうか?

冨田さん:私が大事にしているのは、「まだ来たことがない人に、どうやって一度来店してもらうか」という“体験の入口”をつくることなんです。実際の施策の目的も、未体験の方を“体験のサイクル”に入れていくことにあります。

たとえば、いきなりステーキは「注文が複雑そう」「がっつり食べるイメージで入りづらい」「立ち食いだから落ち着けなさそう」など、まだ体験したことがないがゆえの先入観を持たれていることが多いんです。そのイメージが、そもそも“選択肢に入らない”理由になってしまうんですよね。

だから、そういった心理的なハードルを越える「きっかけ」をつくることが何より重要です。お客様が自分の中にある壁を自然に乗り越えて、気づいたらお店に来ていた──そんな動線を設計したいと考えています。

その「きっかけ」として、たとえばどんな施策をされているんですか?

冨田さん:わかりやすいのがコラボ企画ですね。ステーキそのものに興味がなくても、好きなIPやブランドとのコラボであれば「ちょっと行ってみようかな」と思ってもらえる。

実際に6月1日からは、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」とのコラボをスタートしました。

イベント初日などは私自身も店舗に立つようにしているんですが、普段はあまり見かけないような高校生や中学生のグループなど、これまで“いきなりステーキ”を訪れるイメージが少なかった層のお客様が来てくれました。

選択肢に入っていなかった人たちが、行く行かないの判断を飛び越えて「行くためにはどうしよう」を考えて、実際に足を運んでくれる。まさに“きっかけが生まれた瞬間”だと思っています。

今回の企画では、2,000円以上でノベルティがもらえる仕組みにしているので、友達とシェアしやすい商品も用意しました。

とにかく「一度体験してもらうこと」が目的。その一歩をどう生み出すか、これからも試行錯誤しながら設計していきたいと思っています。

「口コミは“改善の材料”。可視化することで現場は強くなる」

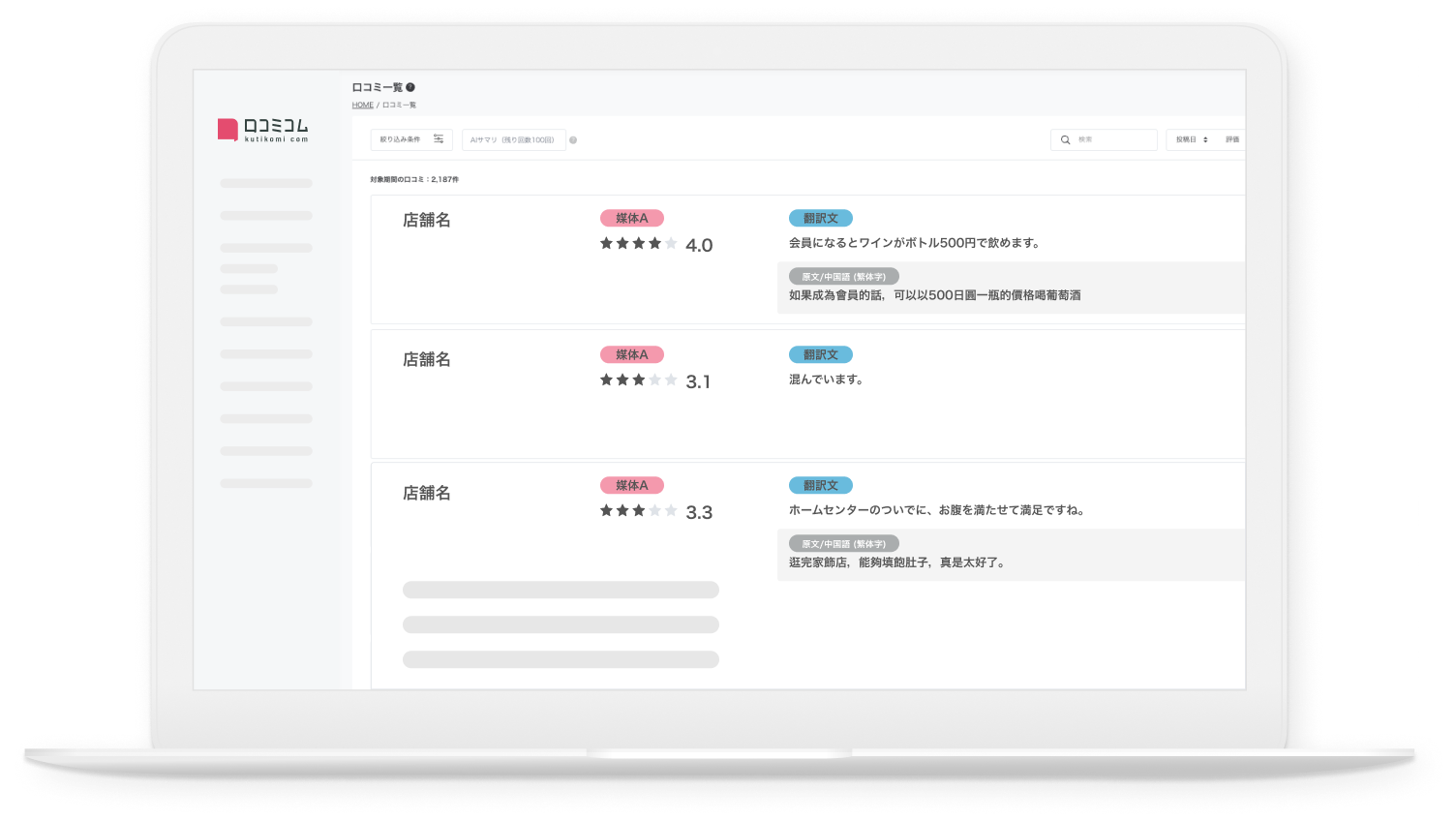

※「口コミコム」の「口コミ一覧」のイメージ図

口コミコムを使ってみて、どんな点に価値を感じていますか?

冨田さん:口コミコムの一番良いところは、名前の通り「口コミ」にしっかりフォーカスしている点だと思います。もちろんMEO対策も重要ですが、それだけではなく、口コミをもとに店舗やサービスを“より100点に近づけていく”ことができるのが強みです。

菊池:はい。ツールを提供する側としても、どう活用いただくか、そして口コミにどう向き合っていただけるかは常に意識しています。

口コミってGoogleだけではありません。飲食業界であれば、食べログ、ぐるなび、Rettyなど複数の媒体にまたがります。口コミコムは、それらを横断的に確認・管理できるように進化してきました。

情報の整備は、コロナ禍を経て当たり前の時代になってきましたよね。

冨田さん:実際、お客様の多くは最終的にGoogleで検索して来店を決めます。だからこそ、Google上の情報が整っていないと、ブランドにとっては致命的。間違った情報が出ていると、それだけで信頼を失いかねません。

今の時代、情報整備をしていない店舗はほとんどないと思いますが、更新されていないだけで選択肢から外れてしまうこともある。それくらい情報の整備は基本中の基本になっていますね。

菊池:まさにそう感じています。コロナの頃は「情報を正しく更新すること自体に価値がある」と思われていたのが、今では“整っていて当然”という空気に変わってきました。

それと同時に、次のフェーズとして“口コミをどう活かすか”に注目が移ってきている印象です。

冨田さん:口コミが文化として根づいている国もありますよね。中国の「大衆点評」を使っているとよくわかりますが、良いことも悪いことも、きちんと口コミとして書かれます。

それが当たり前の文化なんでしょう。口コミは、最終的な確認の場であり、信頼の拠り所にもなっています。

菊池:体験で失敗したくない、という気持ちが口コミを見る行動につながっているんだと思います。今では“確認してから行く”が当たり前になっていますよね。

「口コミ返信も“接客のひとつ”。リアルとWebに境界はない」

御社は口コミへの返信もかなり積極的に取り組まれていますよね?

菊池:返信には一定の工数がかかるので、目的がないと継続できないと思いますが、どういった意図で運用されていますか?

冨田さん:口コミの返信は、私たちにとっては現場と同じです。

リアル店舗でお客様から話しかけられたら無視しませんよね?それと同じで、Webでもお客様からの声を無視する理由はありません。サービス業としては、ごく当然のコミュニケーションの一部だと思っています。

浅倉さん:口コミに返信するということは、すべての口コミに目を通すということでもあります。本部として来店施策を企画している立場からすると、現場の声がなかなか届きにくいというジレンマが常にあります。

そんな中、口コミは現場と本部をつなぐ“架け橋”のような存在です。今、現場で何が起きているのか、お客様がどう受け止めているのかを把握するうえで、非常に有効な情報源になります。

営業やSVとの会話も、こうした口コミの情報をもとに話すことで、課題の共有や解決に向けた動きがスムーズになります。

また、口コミから店舗設備の不備やオペレーション上の課題に気づくこともあり、店舗開発の視点からもフィードバックにつなげられるのは大きなメリットです。

口コミの返信って、目的ではなく“手段”なんですね。

菊池:その姿勢がとても素晴らしいと思います。サポート開始前後でブランド全体の口コミ評価を比較したところ、3.6から3.8に上昇していました。これは、誠実な返信だけでなく、口コミをもとにサービスを改善されたことの成果だと思います。

浅倉さん:規模の大きなブランドほど、評価を0.1ポイント上げることの難しさを実感しています。それだけに、小さな改善の積み重ねが非常に重要だと感じています。

菊池:だからこそ、「口コミコム」がそこでしっかり貢献できているのではないかと感じています。

冨田さん:店舗サービスのクオリティを上げていくためには、情報共有がしやすい環境が欠かせません。「口コミコム」で口コミを手軽に可視化できるようになったのは、現場にとっても本当に大きな意味があると思っています。

「訪日外国人にも選ばれる店に。インバウンド対応の鍵は“見える化”」

「いきなりステーキ」には訪日外国人のお客様も多いかと思います。インバウンド対策について教えてください。

浅倉さん:はい。特に東京都内の渋谷店や末広町店では、外国人観光客のお客様のご来店が非常に多く見られます。韓国からのお客様が多いのはもちろん、英語圏の方々にもよくご利用いただいています。

また、九州エリアにおいては、特に韓国からのお客様の割合が高い傾向があります。

冨田さん:実は、特別なことはあまりしていなくて、基本的にはGoogleでの情報整備がメインです。ただ、それがすごく有効なんです。Googleの利用率を考えると、どの国のお客様に対しても一定の情報提供ができる。

そういう意味で、Google上の情報整備はインバウンド施策としても非常に大きな影響力があると思っています。

現在は「口コミコム」のインバウンド対応オプションもご活用いただいていますが、その使用感はいかがですか?

浅倉さん:とても助かっています。口コミが自動で翻訳されることで、インバウンドのお客様からの声も“見える化”され、日本語の口コミと同じように内容を確認できるようになったのは、大きな変化です。

たとえば、★5の高評価がついている口コミでも、よく読むと「料理は美味しかったけれど、サービスは今ひとつだった」といったフィードバックが書かれていることがあります。

こうした内容を把握できるようになったことで、国内のお客様と同様に、訪日外国人のお客様の声にも丁寧に向き合えるようになりました。

「口コミコムは、まるで“社員の一部”。一緒に進化していける存在」

今後、movや口コミコムに期待されていることはありますか?

冨田さん:すでに十分にサポートしていただいていると思っています。

でも、欲を言えば、もっと一緒に“現場に踏み込んで”やっていきたいんです。口コミコムをもっと現場で活用してもらえるように、そして口コミへの意識をスタッフ一人ひとりが高めていけるようにしたい。

たとえば既存のお客様とのコミュニケーションはアプリでできますが、新規顧客の接点はやっぱりGoogleが重要です。 現場向けに、口コミについての勉強会を開いていただけたら嬉しいですね。PRの基本として、「第三者が言うこと」の方が、人って素直に受け止めやすいじゃないですか。movの皆さんに言っていただくことで、現場の感じ方も変わってくると思うんです。

長塚:口コミアカデミーで口コミ収集のノウハウセミナーをやっていますし、私たちカスタマーサクセスは貴社にカスタマイズした現場の方に向けた口コミ収集セミナーも行っていますので、ぜひ今度作戦会議しましょう!

専門家として、第三者視点での発信が大事ということですね。

菊池:まさにそうです。同じことを伝えても、“誰が言うか”で受け取られ方や優先度は変わってきますよね。movとしても、他社事例なども交えながら、現場にしっかり届く情報発信をしていきたいです。

冨田さん:内部から言うのと外部から言うのとでは、まったく違います。現場のスタッフも、お客様から直接言われることはなかなかないけれど、本当は「ここを変えてほしい」「もっとこうしてほしい」っていう気持ちを感じているはずなんです。でもそれを見過ごしてしまえば、お客様は離れていってしまう。飲食をやっている以上、そこを拾えるかどうかは本当に大事なことだと思います。

最後に、口コミコムは御社にとってどんな存在ですか?

冨田さん:もうすぐ3年の付き合いになりますね(笑)。でも、単なるツール提供会社とは思っていません。感覚としては「社員の一部」みたいな存在です。

期間が長いからというわけではなくて、いつも「より良くしていこう」としてくれる姿勢が伝わってくるんです。その姿勢に触れるたびに、私たち自身も「このままでいいのか?」と、良い刺激を受けています。

“現場で起きていること”を正しく把握し、改善につなげる──。それを実現できるのが、口コミコムというツールでした。口コミ対応もまた“接客”であると捉え、よりよい店舗体験を追求する企業の方にこそ、ぜひおすすめしたいサービスです。